- 搜索

- 公司新聞

- 行業(yè)新聞

微生物降解污染物蘇州試點(diǎn)成功

國內(nèi)現(xiàn)有的生物技術(shù)能夠處理污水里的氮,但要對付磷,必須借助化學(xué)制劑。經(jīng)過多次試驗(yàn),以世界最先進(jìn)的固定床生物膜為載體“養(yǎng)殖”微生物,讓饑餓的微生物蟄伏于此,吞食污水中的氮、磷等成分,達(dá)到凈化水質(zhì)的目的,由吳中區(qū)一企業(yè)自主研發(fā)的分散式中小型單元式污水處理系統(tǒng)日前獲得試點(diǎn)成功,據(jù)悉,這種不添加任何化學(xué)制劑的污水處理系統(tǒng)為國內(nèi)罕見。

位于東山鎮(zhèn)楊灣村的西巷自然村地處丘陵地帶,當(dāng)?shù)匚鬯芫W(wǎng)難以接進(jìn)市政管網(wǎng),只能依靠一家一戶的小型處理器處理污水。而如今,當(dāng)?shù)氐奈鬯幚眢w系得以改觀,污水經(jīng)處理后水質(zhì)可達(dá)國家一級A類標(biāo)準(zhǔn),通過再生水回用系統(tǒng)直接用于綠地灌溉和景觀池,而且處理成本比原先省了90%。

今年4月初,9個(gè)黑色的生物反應(yīng)罐被埋到了西巷村地下,連接后通上電,系統(tǒng)便開始運(yùn)作。居民生活污水流入污水處理系統(tǒng)的預(yù)處理倉,初步沉淀和厭氧處理后,通過重力自流經(jīng)過固定床生物膜,由附著著的微生物進(jìn)行降解處理,經(jīng)兩次沉淀后即可再次使用。這9個(gè)生物反應(yīng)罐正是處理生活污水的核心所在。記者了解到,這是由吳中區(qū)優(yōu)德通力自主研發(fā)的分散式中小型單元式污水處理系統(tǒng),“住在生物膜上的微生物是最大的‘功臣’,只要有最低限度的氧存在,他們就可以生存很久,一批微生物死亡后,另一批會重新生長起來繼續(xù)工作,每塊生物膜的工作年限可達(dá)20年。”優(yōu)德通力電氣有限公司負(fù)責(zé)人王黎明介紹,經(jīng)過近四個(gè)月在西巷的試驗(yàn),該系統(tǒng)的首個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目獲得成功,他們就該技術(shù)已申請了多項(xiàng)國家專利。

王黎明告訴記者,所謂分散式污水處理技術(shù),主要應(yīng)用于農(nóng)村、城鄉(xiāng)結(jié)合部、旅游風(fēng)景區(qū)、度假區(qū)、部隊(duì)營區(qū)等地,這些地區(qū)共同的特征為污水排放分散、水質(zhì)與水量波動(dòng)大,不少地區(qū)一時(shí)難以接入城市市政管網(wǎng)。目前我國分散式污水處理一般采用的是接觸氧化法、改進(jìn)型活性污泥法等傳統(tǒng)方法,日本、美國、挪威等國則大力推廣新型生物膜水處理技術(shù)。

“與傳統(tǒng)技術(shù)相比,新技術(shù)最大的特征是不添加任何化學(xué)制劑,全部依靠微生物來處理污染物,這樣一來,就能從根本上避免化學(xué)制劑帶來的二次污染,還能將處理后殘留的污泥量減少至原來的十分之一。”王黎明說,當(dāng)初引進(jìn)技術(shù)設(shè)備后卻并不是一帆風(fēng)順,遭遇了嚴(yán)重的“水土不服”——由于飲食習(xí)慣、洗滌劑等的不同,國內(nèi)生活污水中的氮、磷含量遠(yuǎn)高于國外,國外的微生物無法處理。

(部分內(nèi)容源自網(wǎng)絡(luò),編輯:xiao)

秦泰盛

2013.7.25

- 關(guān)鍵詞:秦泰盛 污染

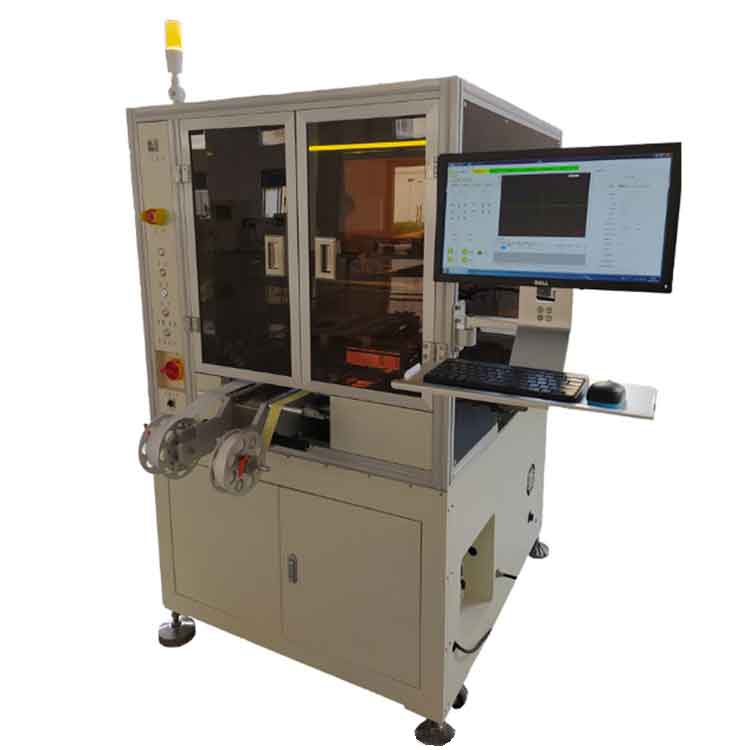

- 本文由秦泰盛SMT貼標(biāo)機(jī)、全自動(dòng)貼背膠機(jī)、PCB貼標(biāo)機(jī)供應(yīng)商進(jìn)行編輯整理,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處。

相關(guān)閱讀

- ● 河北:地下水污染機(jī)理與修復(fù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 通過專論證

- ● 廣東:大批LED企業(yè)倒閉

- ● 膜產(chǎn)業(yè)前景無限 水污染防治計(jì)劃投入2萬億

- ● 福州:城鎮(zhèn)化率提高 污水處理廠建設(shè)增加

- ● 昆明:設(shè)國內(nèi)最大地下式污水處理廠

- ● 薊縣:治理于橋水庫污染源 提升水質(zhì)

- ● 環(huán)保行業(yè)投資水處理 水務(wù)行業(yè)增長趨勢不改

- ● 索尼:發(fā)布中國首款弧面屏LED液晶電視

- ● 2013年晉江將新擴(kuò)建5個(gè)污水處理廠

- ● 黑龍江加密監(jiān)測洪水淹沒區(qū)水質(zhì) 數(shù)據(jù)無異常

掃碼添加微信

掃碼添加微信